443 Hakengimpel

Pinicola enucleator E Pine Grosbeak

E Pine Grosbeak F Durbec des sapins

F Durbec des sapins

Kennzeichen

Gew. 53 g. Dieser Finkenvogel erinnert an einen sehr großen, langschwänzigen Kreuzschnabel. Die alten sind vorwiegend rosarot, der Bauch ist grau. Die sind mehr grünlichbraun gefärbt, der Kopf ist bei alten Vögeln matt goldfarbig. Der Schnabel ist kräftig wie beim Gimpel. Der Flug verläuft stark wellig, dabei fällt der lange Schwanz auf. Die Fluchtdistanz ist im Allgemeinen gering. Im Winter treten sie in Trupps auf, zur Brutzeit paarweise, später im Familienverband.

Verbreitung und Lebensraum

Meist sind sie Jahresvögel im nördlichen Skandinavien, in Nordrussland, Nordsibirien und Nordamerika. Bei gelegentlichen Invasionen treten sie auch vereinzelt in Mitteleuropa auf. Sie bewohnen Nadel- und Mischwälder.

Gesang

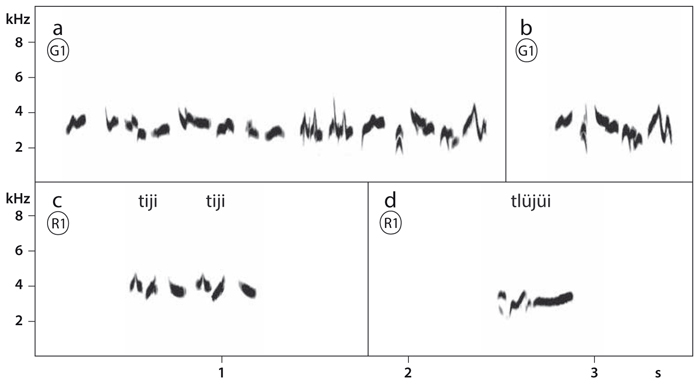

Die Strophen von ca. 2 s Dauer bestehen aus einer Reihe lauter, variabler, flötender Elemente (a G1), die meist kräftig moduliert sind. Die Anfangs- und Endelemente der Strophe sind leiser als der Mittelteil. Auch Kurzstrophen treten auf (b G1). Bei amerikanischen Vögeln erinnert der Gesang etwas an den eines Karmingimpels. Die Strophen bestehen in der Alten Welt aus 8-19 Elementen, die mit einer Wiederholfrequenz von ca. 6-7 pro s vorgebracht werden. Dabei sind auch gedehnt trillernde Elemente beteiligt. Die Tonlage entspricht ungefähr dem Mönchsgrasmücken-Gesang, das Tempo ist höher. Alle Elemente einer Strophe sind in der Regel voneinander verschieden. Auch die Abfolge der Elemente in den Strophen kann wechseln. Daraus ergibt sich eine erhebliche Variabilität in der Gesangsstruktur. Andererseits ist in der vorliegenden Aufnahme eine formkonstant wiederholte Strophe zu erkennen. Individuelle Unterschiede sind in diesem Zusammenhang wenig auffällig. Dialekte sind bekannt. Weniger stark gesangsbereite Vögel ( und ) singen einen leisen und kontinuierlich schwätzenden Subsong. Dieser wurde auch von überwinternden Individuen gehört und war mit zahlreichen Imitationen von Lautäußerungen anderer Vogelarten angereichert.

Rufe

Bezeichnend sind ein eiliges »pi-wit« oder ein verhalten flötendes »tui-thu«, welches geografisch variiert, d. h. Rufdialekte ausbildet. Bei Störung, besonders mit Jungvögeln, äußern sie ein melodisch flötendes »tschevli« oder dreisilbig »füd tschri-hüid«, auch Motive wie »tiji-tiji« (c R1) oder limikolenartig »tlüjüi« (d R1). Die Mittelsilbe ist sehr laut. Möglicherweise bezeichnen mehrere der genannten Umschreibungen denselben Ruftyp, d. h. unser »tlüjüi« ist dasselbe wie das »tschevli« aus der Literatur. Gegriffene Vögel kreischen laut und rau »krii«.

Familie Fringillidae – Finkenvögel

- 439 Buchfink

- 440 Teydefink

- 441 Bergfink

- 442 Kernbeißer

- 443 Hakengimpel

- 444 Gimpel

- 445 Wüstengimpel

- 446 Karmingimpel

- 447 Girlitz

- 448 Kanarengirlitz

- 449 Bindenkreuzschnabel

- 450 Kiefernkreuzschnabel

- 451 Fichtenkreuzschnabel

- 452 Grünfink

- 453 Stieglitz

- 454 Zitronenzeisig

- 455 Korsenzeisig

- 456 Erlenzeisig

- 457 Bluthänfling

- 458 Berghänfling

- 459 Alpenbirkenzeisig

- 460 Taigabirkenzeisig