Biologie der Vogelstimmen

Zaunammer. Foto: W. Engländer

Die akustische Kommunikation der Vögel

Die akustische Kommunikation bietet ausgezeichnete Möglichkeiten, Nachrichten unter lebenden Individuen in gewisser Menge präzise und schnell zu übertragen. Ohne eine leistungsfähige Verständigung können weder Paare noch Familien oder größere Verbände von Vögeln zusammenhalten oder ihr Verhalten sinnvoll koordinieren. Dazu muss das Laute erzeugende System ebenso wirkungsvoll entwickelt sein wie das Gehör und die Wahrnehmung. Die Signale müssen nicht nur an die Eigenschaften des Senders und des Empfängers der Nachrichten, sondern auch an die belebte und unbelebte Umwelt angepasst sein. Beispielsweise muss dafür gesorgt werden, dass sie sich gegen Störungen wie Wasser- und Windrauschen und die Filterwirkung der Vegetation durchsetzen. Sie dürfen aber auch nicht den Signalen anderer Arten so ähnlich sein, dass es zu Verwechslungen kommt. Dies sind einige der Ursachen für die ungeheure Formenvielfalt der Vogelstimmen.

Gesänge und Rufe

Unter den stimmlichen Lautäußerungen finden wir bei sehr vielen Vogelarten als auffälligste und strukturenreichste Formen die Gesänge. Ihr Informationsgehalt kann vielfältig sein. Sie geben Auskunft über die Artzugehörigkeit des Senders, oft auch über seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Population (Dialekte) oder sogar zu einer Familie bzw. Altersklasse, über das Geschlecht und selbst über die Individualität des Sängers. Als Hauptaufgabe machen sie jedoch Mitteilung über die sexuelle Handlungsbereitschaft eines Vogels und über seinen Anspruch auf ein Revier. Die einfacher gebauten Rufe sind meist ebenso artspezifisch und bilden zuweilen auch Dialekte, lassen sich aber in der Regel spezielleren Situationen zuordnen oder teilen einen allgemeinen Erregungszustand des Senders mit. In manchen Fällen ergeben sich Zweifel, ob eine Lautäußerung ein Gesang oder ein Ruf ist. Wenn keine experimentellen Untersuchungen dazu möglich sind, kann man zu Hilfskriterien greifen. Gesänge sind oft komplizierter gebaut als Rufe, sie werden meist spontan und gleichartig wiederholt.

Als Beobachter in der Natur nutzen wir Menschen die Lautäußerungen meist nur zu dem Zweck, um den Vogel nach seiner Art zu bestimmen. Doch verschaffen uns Gesänge und andere Lautäußerungen auch vielseitige Möglichkeiten, mehr vom Leben der Vögel zu verstehen.

Die Lauterzeugung der Vögel

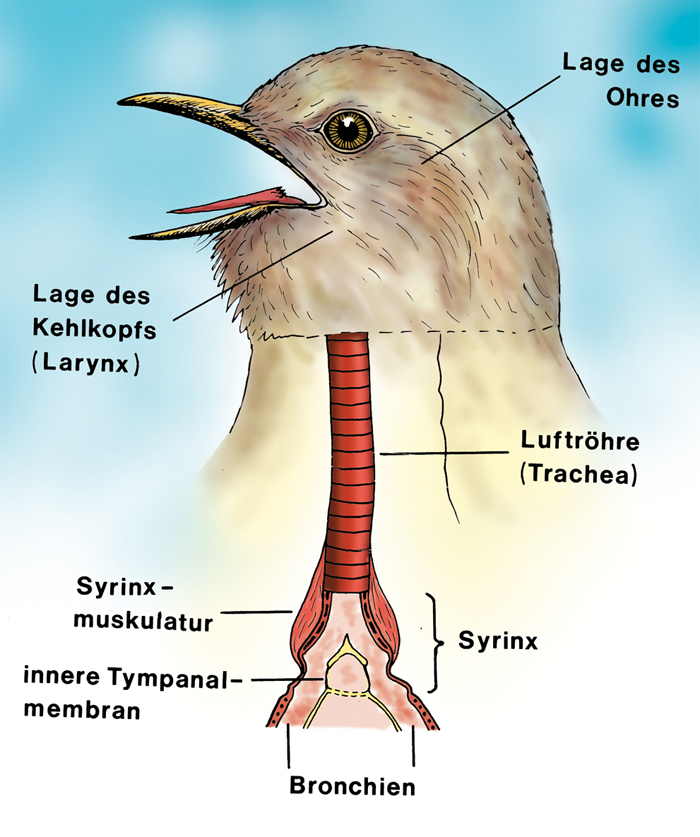

Bei den Vögeln liegt der Stimmapparat nicht im Kehlkopf (Larynx) wie beim Menschen, sondern unten in der Brust.

Bau des Stimmorgans der Singvögel (halbschematisch). Die Syrinx mit den schwingenden Inneren Tympanalmembranen ist im Längsschnitt dargestellt und gegenüber dem Kopf um 90° gedreht.

Bau des Stimmorgans der Singvögel (halbschematisch). Die Syrinx mit den schwingenden Inneren Tympanalmembranen ist im Längsschnitt dargestellt und gegenüber dem Kopf um 90° gedreht.

Dort, wo sich die Luftröhre (Trachea) in die beiden zu den Lungenflügeln führenden Bronchien aufteilt, sind Verbindungshäute zwischen Knorpelringen membranartig ausgespannt und können in Schwingung versetzt werden. Man bezeichnet das Stimmorgan der Vögel als die Syrinx. Bei den einzelnen Vogelgruppen sind sowohl die schwingenden Membranen als auch die daran ansetzenden Muskeln in verschiedener Weise entwickelt. Auf die Eigenschaften der entstehenden Lautäußerungen haben viele Faktoren Einfluss, z.B. die Tätigkeit der Syrinxmuskeln, die Länge der Luftröhre, der Druck in den umgebenden Luftsäcken und die Geschwindigkeit der vorbei streichenden Atemluft. Soweit die Lautäußerung eines Singvogels allein aus reinen Tönen besteht, führen wir das auf Schwingungen der Inneren Tympanalmembranen zurück. Bei Klängen, rhythmischen Frequenzmodulationen und Geräuschen müssen wir zusätzliche Laute erzeugende Systeme in der Syrinx annehmen. Bei Tauben, Enten- und Hühnervögeln sowie bei Vertretern vieler anderer Vogelgruppen tritt in einem bestimmten Alter – ähnlich wie beim Menschen – durch Wachstumsvorgänge ein Stimmbruch auf. Dabei wird die Stimme rauer und tiefer.

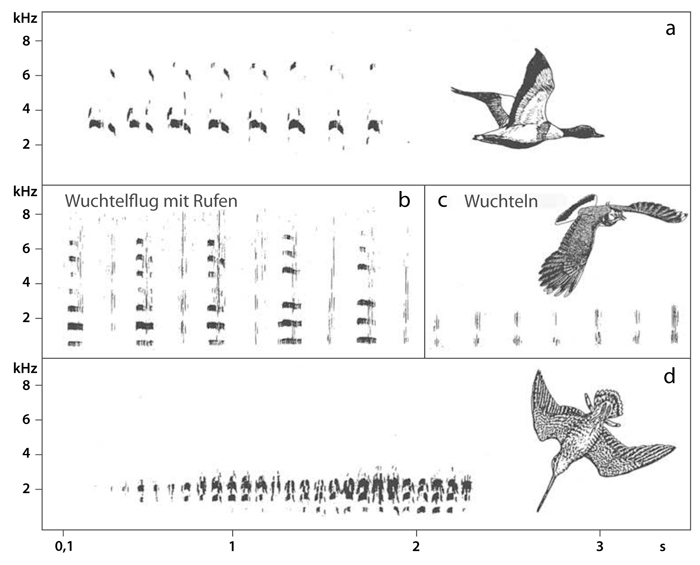

Außer der stimmlichen Lautäußerung kennen wir bei Vögeln zahlreiche Formen von Instrumentallauten, die nicht vokal, sondern mithilfe anderer Organe bzw. unter Hinzunahme von Gegenständen der Umwelt hervorgebracht werden.

Instrumentallaute: a Flugschall der Brandente (Tadorna tadorna). Die Folge von pfeifenden Elementen bei 3 kHz mit schwachen Obertönen wird von einer Schallschwinge im Handflügel erzeugt. b, c Wuchtelflug mit obertonhaltigen Rufen und reines Wuchteln beim Revierflug eines Kiebitz-Männchens (Vanellus vanellus). Die dumpfen Geräusche werden mit den Flügeln erzeugt. In b fällt jedes zweite Flügelgeräusch mit einem Ruf zusammen. d Meckerflug der Bekassine (Gallinago gallinago). In der steil abwärts führenden Gleitphase des Revierflugs erzeugen die abgespreizten äußeren Schwanzfedern unter Mitwirkung der Flügel ein dumpfes Meckern (»Himmelsziege«). Vogelzeichnungen Dr. F. Müller.

Instrumentallaute: a Flugschall der Brandente (Tadorna tadorna). Die Folge von pfeifenden Elementen bei 3 kHz mit schwachen Obertönen wird von einer Schallschwinge im Handflügel erzeugt. b, c Wuchtelflug mit obertonhaltigen Rufen und reines Wuchteln beim Revierflug eines Kiebitz-Männchens (Vanellus vanellus). Die dumpfen Geräusche werden mit den Flügeln erzeugt. In b fällt jedes zweite Flügelgeräusch mit einem Ruf zusammen. d Meckerflug der Bekassine (Gallinago gallinago). In der steil abwärts führenden Gleitphase des Revierflugs erzeugen die abgespreizten äußeren Schwanzfedern unter Mitwirkung der Flügel ein dumpfes Meckern (»Himmelsziege«). Vogelzeichnungen Dr. F. Müller.

Vogelstimmen – angeboren oder erlernt?

Aufgrund ihres Reichtums an Strukturmerkmalen eignen sich die Lautäußerungen der Vögel ausgezeichnet zur Prüfung der Frage, ob bzw. bis zu welchem Grade diese Verhaltensweisen angeboren sind oder erlernt werden müssen. In einem klassischen Experiment zieht man zu diesem Zweck Jungvögel akustisch isoliert von Eltern und anderen Artgenossen (als so genannte Kaspar Hauser-Individuen) oder mit fremdem Vorbild auf. Die Ergebnisse dieser Experimente sind uneinheitlich. Viele nicht so hoch organisierte Vogelarten, wie z.B. Hühnervögel, entwickeln ihr Repertoire an Gesängen und Rufen vollständig ohne jegliches Vorbild. Bei Singvögeln sind nur die Rufe oft (aber keineswegs immer) »angeboren«. Dagegen bedarf es in fast allen bisher untersuchten Fällen des Lernens nach Vorbild, um die Gesänge art- und populationstypisch auszubilden. Dabei sind die Vögel nicht frei, Beliebiges zu lernen. Ihr Lernvermögen ist vielmehr durch einen mehr oder weniger spezifischen, arttypischen Rahmen begrenzt. Wir sprechen von einer Lerndisposition. Durch sie wird im Allgemeinen schon die Auswahl des richtigen Vorbilds garantiert. Buchfinken lernen als Jungvögel ihren Gesang fast ausschließlich von anderen Buchfinken-Männchen. Nur in sehr seltenen Fällen, wenn ihnen das artspezifische Vorbild im Freiland fehlt, geschieht es, dass sie sich einmal von einem artfremden Vorsänger beeinflussen lassen. Dennoch kann man auch bei den entstehenden Mischsängern den Gesang seiner zeitlichen Struktur und seiner Rhythmik nach als buchfinkenartig erkennen; der Klang ist jedoch deutlich verändert.

Angehörige der als Spötter oder Spottsänger bezeichneten Vogelarten übernehmen allerdings scheinbar wahllos einen großen Reichtum artfremder Rufe und Gesangsanteile und bauen daraus ihren meist kontinuierlichen und sehr variationsreichen Gesang auf. Dennoch werden sie von ihren Artgenossen an ihrem Gesang erkannt. Anscheinend greifen sie mit ihren Nachahmungen auch nicht in das akustische Kommunikationssystem ihrer Vorbilder ein. Über die biologische Bedeutung des Spottens haben wir noch keine allgemein akzeptierte Vorstellung. Doch wissen wir in Einzelfällen, dass ein reichhaltiges Repertoire des Sängers Qualität demonstriert und beim Finden von Partnern Vorteile verschafft.

Sowohl die Männchen als auch die Weibchen sind in der Lage, den Gesang von Artgenossen aufzunehmen und sich zu merken. In der Regel können in der Vogelwelt Europas nur die Männchen auch selbst singen. Bei einer überraschend großen Anzahl von Arten singen jedoch die Weibchen ebenfalls oder gar regelmäßig, zum Beispiel bei Spechten und Eulen.

Dreizehenmöwe. Foto: W. Engländer

Die akustische Lernfähigkeit ist bei vielen Singvogelarten auf bestimmte sensible Phasen ihres ersten Lebensjahres beschränkt. Nur wenige sind anscheinend zeitlebens oder jedes Jahr wieder neu zu bestimmten Zeiten lernfähig, wie zum Beispiel der Kanarengirlitz und seine gezüchteten Nachfahren, die Kanarienvögel. Der Ortolan (Emberiza hortulana) dokumentiert durch seine Fähigkeit, in anderen Dialektgebieten den dort andersartigen Gesang noch nach dem ersten Lebensjahr zu erlernen, dass diese Eigenschaft eventuell weiter verbreitet ist und einen wichtigen populationsbiologischen Hintergrund haben könnte: die soziale Einpassung in eine Gemeinschaft samt verbesserten Chancen auf erfolgreiche Verpaarung und Nachkommenschaft.