468 Ortolan

Emberiza hortulana E Ortolan Bunting

E Ortolan Bunting F Bruant ortolan

F Bruant ortolan

Kennzeichen

Gew. 23 g. Der Ortolan ist etwas kleiner als eine Goldammer. Das ist an der graugrünen Färbung von Kopf, Hals und Brust kenntlich, Augenring, Kehle und Bartstreif sind mattgelb, der Bauch ist zimtbraun. Der Rücken ist braun mit dunkler Strichelung. Die sind matter und streifiger, die Jungvögel mit kräftiger Längsstrichelung auf der Unterseite versehen. Weiße Schwanzkanten fallen im Flug auf. Der Schnabel ist rötlich. In allen Kleidern gibt es Ähnlichkeiten mit dem Grauortolan [469] als Schwesterart und dem Steinortolan [468a]. Zur Brutzeit sind die Vögel territorial, zur Zugzeit treten sie in kleinen Trupps auf, aber auch Großschwärme sind beobachtet worden.

Verbreitung und Lebensraum

Der Ortolan ist Sommervogel von den Mittelmeerländern bis Finnland, fehlt allerdings im atlantischen Westeuropa. Im Osten ist er über Vorderasien und Südrussland bis Westsibirien verbreitet. Im Süden besiedelt er mehr die montanen Zonen. Er bewohnt bei uns Felder auf trockenem Untergrund mit angrenzenden Baumreihen, baumbestandene Landstraßen und Waldränder. Vielerorts kommt er nur sehr lokal vor. In West- und Mitteleuropa sind die Bestände durch intensive Landwirtschaft vom Aussterben bedroht oder schon ausgestorben. In Frankreich werden noch heute jährlich Zehntausende für Gourmet-Mahlzeiten gefangen.

Gesang

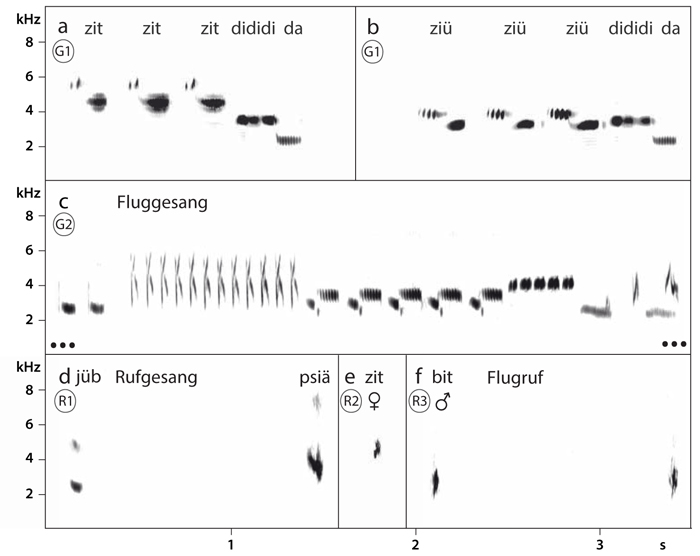

Die kurzen Strophen sind aus wenigen geflöteten, oft sehr melodisch und etwas heiser klingenden Elementen bzw. Silben zusammengesetzt. Meist folgen 3-5 gleichartige Elemente oder Elementgruppen aufeinander, an die sich einige andere tieferliegende Elemente oder nur eines davon anschließen: »ridri-dri-...jööj«, »ziü ziü ziü dididi da« (a G1, b G1 zweiter Strophentyp desselben ). Jedes verfügt über bis zu vier verschiedene Strophentypen, die serienweise abwechseln. Der Gesang wird oft von einer Warte wie einer Baumspitze oder einem Leitungsdraht aus vorgetragen, selten im Singflug (c G2). Die Gesänge bilden klare Dialekte in den Strophenenden (Süddeutschland: absteigend »...-dri-dri-dri-jüüh«, etwa wie a, b; Schweiz und Tirol: Aufwärtsschleifer »...-jööj«). Einzelne, verdriftete Individuen fallen als »Fremddialektsänger« auf oder lernen den ortstypischen Dialekt neu hinzu und beherrschen dann zwei Dialekte (»Dialektmischsänger«).

Rufe

Bei allgemeiner Erregung äußern sie ein abfallendes, geografisch variables »psië«, oft wechselnd mit ansteigendem »tjöi«, »dschep« oder kurzem, tonalem »jüb« zu einem Rufgesang verbunden (d R1). Ein Nest bauendes wiederholt ein einzelnes oder gereihtes »zit« (e R2). Vor dem Abflug, auch beim Zug, rufen sie kurz »plett« oder »bit« (f R3). Beim Kampf unter Artgenossen erklingt ein gereihtes »chä-chä...«. Vor der Begattung ist vom ein schnelles »bibi...« zu hören. Jungvögel rufen nach Verlassen des Nestes ein hohes feines abfallendes »zie« oder »zi«.

Verwechslungsmöglichkeit

Im Gegensatz zum Grauortolan [469] bestehen die Strophen aus Elementen in wechselnder Tonhöhe.