236 Steinkauz

Athene noctuaVogel des Jahres 1972

E Little Owl

E Little Owl F Chevêche d'Athéna

F Chevêche d'Athéna

Kennzeichen

Gew. 180 g, 200 g. Diese kleine Eule wirkt oft flachköpfig und zeigt sich in geduckter Haltung. Die Oberseite ist braun mit weißen Tropfenflecken, die Unterseite längsgetropft. Der kurze Schwanz hat schmale helle Querbänder. Große gelbe Augen fallen nach vorn auf, während der Hinterkopf ein Occipitalgesicht zeigt. Im Stehen knickst der beunruhigte Vogel häufig, der Flug ist stark wellig. Der Steinkauz ist dunkel- und lichtaktiv; er sitzt gerne in der Sonne. Meist verhält er sich territorial und ist wenig verträglich außer gegenüber dem eigenen Partner. Die Beute wird aus dem Suchflug oder von einer Warte aus am Boden geschlagen.

Verbreitung und Lebensraum

Der Steinkauz ist Jahresvogel in Süd- und Mitteleuropa, außerdem von Arabien bis Äthiopien sowie durch Mittelasien bis China in verschiedenen Unterarten verbreitet. Eingeführt wurde er in England und Neuseeland. Durch intensive Landwirtschaft, Mangel an Bruthöhlen, vor allem aber durch Feinddruck und strenge Winter ist er vielerorts gefährdet. Er kann jedoch durch ein Angebot an Nisthilfen wieder angesiedelt werden, wenn eine gewisse Vielfalt der Kulturlandschaft und Großinsekten vorhanden sind. Er bewohnt offenes Gelände mit niedriger Vegetation, Warten und Höhlenangebot, besonders Kopfweidenbestände und Obstwiesen. Er brütet auch in Gebäuden, Felsnischen, Erdhöhlen und speziellen mardersicheren künstlichen Niströhren. Die Vögel gelten als ortstreu, können aber auch über Hunderte von Kilometern abwandern.

Gesang

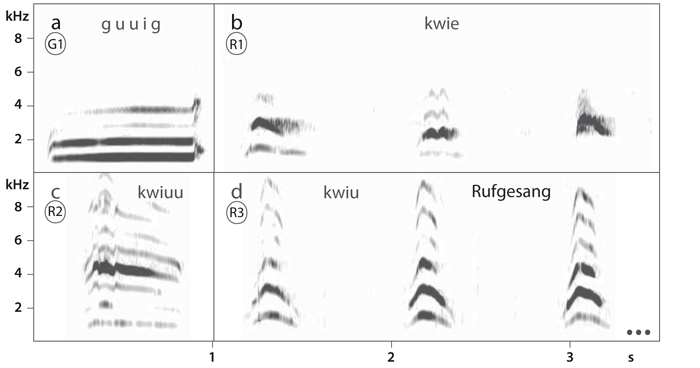

Das meldet sich mit einem tiefen, nasalen, deutlich ansteigenden, fragend klingenden »guhg«, »guuig« (a G1) oder »gwuäig« von meist 0,7- 0,8 s Dauer, welches abrupt endet. Wegen der Obertöne klingt es okarinaartig flötend. Es wird meist 12-20 Mal pro Minute monoton gereiht und ist wohl 600 m weit hörbar. Dabei wird das Kehlgefieder gespreizt, sodass ein heller Kehllatz sichtbar wird. Rufähnliches »kwiuu« (c R2) ist wohl eine Intensivform von Gesang, wie auch »kwie« (b R1). Der normale Gesang ist gut nachpfeifbar, die Revierinhaber reagieren auf Klangattrappen am besten bei Hochdruckwetter in der Zeit von Ende Februar bis Anfang April, vor allem von kurz nach Sonnenuntergang bis 23 Uhr und von 2 Uhr bis Sonnenaufgang. Die Attrappe sollte aber nicht ohne triftigen Grund eingesetzt werden. W-Gesang ist seltener, weniger rein und besteht aus kürzeren Elementen.

Rufe

Bei Erregung ist ein variables, durchdringend miauendes oder kläffendes »kwiu« (c R2, d R3) typisch, auch gesangsartig »kwie« (b R1), »klu« oder »jau«. Bei stärkerer Störung wird es zu einem gellenden »kja«, teils auch zu einer keckernden Folge (»kikiki«). Darüber hinaus gibt es eine Vielfalt weiterer Rufe, auch Übergänge zum Gesang. Jungvogelrufe sind etwas heiser klingende »srii«, »chriih« oder »quiik«. Daraus entwickelt sich etwa im Alter von vier Wochen ein schleiereulenartiges, schleifendes Schnarchen, das weit hörbar ist.

Instrumentallaute

Bei Abwehr und Störung setzen sie Schnabelknappen ein, besonders die Nestlinge. Der Flugschall ist aus der Nähe hörbar.

Verwechslungsmöglichkeit

Bezeichnend sind okarinaartig flötende ansteigende Gesangselemente, anders als bei der Zwergohreule [239] und dem Sperlingskauz [238]. Hinzu kommen verschiedene bellende Erregungsrufe.