304 Heidelerche

Lullula arborea E Woodlark

E Woodlark F Alouette lulu

F Alouette lulu

Kennzeichen

Gew. 29 g. Der Vogel ist kleiner als eine Feldlerche, aber ähnlich gezeichnet. Auffällig sind die hellen, sich im Nacken vereinenden Überaugenstreifen und die weiß-schwarz-weißen, als Fleck in der Nähe des Flügelbuges sichtbaren Decken des Handflügels mit der Alula. Im Flug wirkt die Lerche rundflügelig und kurzschwänzig, sie fliegt langsam. Zur Zugzeit tritt sie gesellig in kleinen Trupps auf. Sie überwintert in Süd- und Westeuropa und Nordafrika.

Verbreitung und Lebensraum

Sie ist Sommer- bzw. Jahresvogel von den Atlasländern über West- und Mitteleuropa bis Südskandinavien, sowie in Süd- und Osteuropa und Kleinasien. Sie bewohnt trocken-warme Kiefernheiden, Waldlichtungen und -ränder, besonders auf sandigem, grasbewachsenem Untergrund; im Süden besiedelt sie mehr die Hügel- und Berglagen.

Gesang

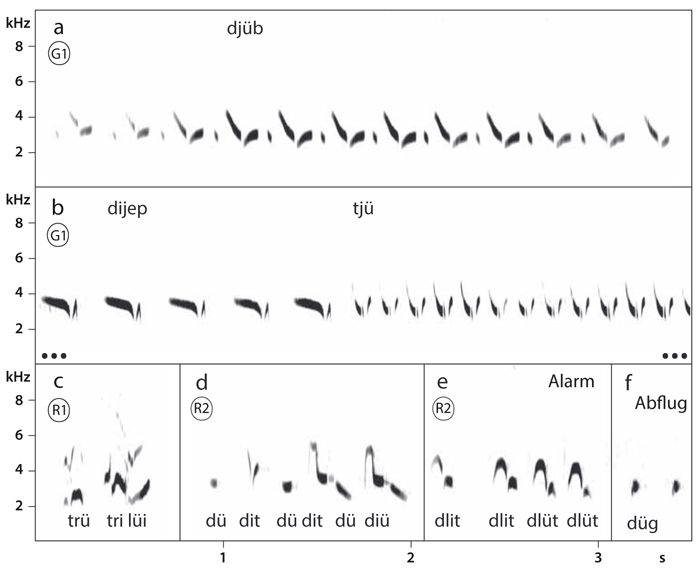

Der Gesang besteht aus bemerkenswert voll klingenden Strophen, die sich aus angenehm flötenden Silben zusammensetzen, z. B. »tlü-tlü-tlü...«. Diese reihen sich in melancholisch absteigender Folge aneinander, jeweils anfangs leiser, gegen Ende schneller und lauter werdend (a, b G1). Die Strophen, 2-3 s lang, setzen sich aus je 7-15 Silben zusammen. Jede Silbe besteht aus 2-3 kurzen Elementen. Jedes verfügt über viele verschiedene Strophenformen. Die Intervalle zwischen den Strophen haben etwa Strophenlänge, können aber auch sehr kurz sein. Der Gesang wird von einer Warte auf einer Baumspitze (der Endtrieb von Kiefern ist oft durch häufigen Gebrauch verbogen) oder im anhaltend kreisenden Singflug vorgetragen, gelegentlich auch am Boden. Der Vogel singt tags, teilweise auch nachts. Außer zur Brutzeit ist der Gesang auch im Herbst, im Mittelmeerraum auch im Winter zu hören. Das singt selten, von einer Warte aus wie auch im angedeuteten Singflug.

Rufe

Häufig sind mehrsilbige und sehr melodische Rufe, oft 3- bis 4-silbig und am Ende hochgezogen, wie »didlui«, »tiulit«, »trütrilüi« (c R1), »t-dlü-lerid«, »dlüd-dlüd...«, auch »dlüe«. Bei einer Störung im Brutrevier sind sie stärker zusammengesetzt wie »t-dlülerid-tlilerid«. Bei höherer Erregung bringen sie rhythmisch gereihte Strophen wie »de-twite-twite…« oder „dlide-dlide…“ (d, e R2) hervor. Im Abflug erklingen verhaltene »düg-düg...« (f).

Verwechslungsmöglichkeit

Wegen ihres vollen, tonalen Klangs können weder Rufe noch Gesang mit denen anderer europäischer Lerchen verwechselt werden.